ご挨拶

免疫学を背景に、呼吸器・米国アレルギー内科、循環器内科の研修から大学院にて分子遺伝学・免疫学で医学博士号を取得した後に渡米し、世界的な医療機関での勤務経験、高度救命救急センター、プライマリケアの現場まで幅広い経験を通して参りました。これらの経験を活かして、尾山台を中心とした地域医療に貢献したいと考えております。英語での診療も可能です。

院長吉田聡

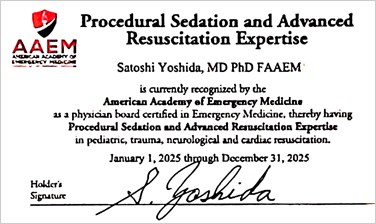

高度救命救急医認定資格証

米国救急医学アカデミーより、2025年度、高度救命救急医認定資格証を授与されました。

FAAEMの称号授与者は常に名刺サイズの資格証を携帯し、飛行機などでemergency callがあったら、積極的に人命救助に申し出ることを義務付けられています。

研修歴・業務教育歴

アレルギー・免疫科

小職の経歴の中で中核を成しているのは、COVID-19パンデミックで世界から注目された「免疫学」という分野ですが、これまでの多くの経験を通して、米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)における「アレルギー免疫科」という我が国にはない、免疫に関係する疾患を全て対象とする幅広い横断的診療科の指導医(客員教授)を務めるに至りました。

気管支喘息

しかしながら、研修医として医師人生をスタートした慶応義塾大学・呼吸循環器内科から、日本大学第一内科(呼吸器内科)、藤田医科大学・呼吸器・アレルギー内科、ハーバード大学ブリガム&ウィメンズ病院呼吸器・集中治療科、そして最初に教官として赴任した岩手医科大学高度救命救急センター(第三内科所属)に至るまで、臨床医として一貫して取り組んだ疾患がありました。

それは「気管支喘息」でした。上記のどの医局でも、気管支喘息を主眼として全力に研究に取り組んできたのは気管支喘息だという共通点がありました。

慶応義塾大学病院では、気道過敏性の観点から、咳喘息・アトピー咳嗽・慢性咳嗽に取り組んでおりました。藤田医科大学は、かつての“アスピリン喘息”、解熱鎮痛剤過敏症に関して世界でトップレベルの研究成果を誇り、解熱鎮痛剤過敏症がアレルギーではなく、代謝異常であることを発見しました。

ブリガム&ウィメンズ病院は、1990年に「NIH気管支喘息ガイドライン」を発表して、世界の気管支喘息治療にコペルニクス的転換をもたらしたことで有名ですが、小職も末席ながら、喘息の病態におけるロイコトリエンの役割に関する研究の一翼を担ってまいりました。

(いまや、抗ロイコトリエン薬は、気管支喘息、アレルギー性鼻炎等の治療には欠かせないものとなっています)

岩手医科大学高度救命センター・第三内科では、喘息重責発作の重症者管理に加え、上司が呼吸器感染症の権威で、気管支ファイバースコープカテーテルを用いた精密起炎菌同定法や、呼吸器感染症とくに異型肺炎の診断と治療、抗菌薬の免疫調節作用に関する臨床研究に携わる幸運にも恵まれました。

略歴

-

藤田医科大学医学部・医学科

医学部1年時より感染症・リウマチ膠原病内科免疫学研究部(部長:鳥飼勝隆教授)に所属させていただく機会に恵まれ、黎明期の臨床免疫学を学びました。まだ教科書も存在しない時代でした。 -

慶應義塾大学病院・初期研修医

慶應義塾大学医学部・呼吸循環器内科に所属し、慶應義塾大学病院で各科ローテーション研修を行いました。当時の慶応病院には結核病棟があり、最重症の患者さんがたくさん入院されておられる病棟に、半年間勤務するという得難い経験もしました。横山哲朗主任教授のご厚意で、呼吸循環内科に研修医の最初から入局させていただき、気管支喘息の研究も垣間見ることが出来ました。 -

東京大学医学部心療内科/日本大学医学部第一内科(呼吸器内科)・心療内科研修課程・研修医 兼任:関東医療少年院(法務省医務官)

我が国で心療内科が正式な標榜科になってからの研修第一期生でした。研修期間中は関東医療少年院での診療を兼務するという貴重な経験をしました。指導教授は、東大心療内科では末松弘之主任教授、日大心療内科・呼吸器内科では桂戴作教授でした。今にして思うと、何とも贅沢な日々を過ごしたものでした。 -

藤田医科大学病院・呼吸器アレルギー内科・特別研修医(3ed grade residency)

呼吸器病学、アレルギー臨床免疫学の基礎を徹底的に修練させていただきました。1600床という東洋最大の大学病院に最新の設備を揃え、各分野の第一人者を教授として招聘した世界レベルの医療センターで、国内外からの多くの難病・稀少疾患の患者さんを実際に診察させていただく機会にも恵まれました。

研修中に参加した国際フォーラムで、懇親会の席で英国マンチェスター大学の教授とアレルギー性炎症の話題で議論が盛り上がり、「よし、続きは君がうちに来て解明しろ!心配するな、研究費は確保してある!」と「好酸球性炎症」の研究プロジェクトに招聘されるという光栄に預かったのですが、喜んだのもつかの間、「まだ半人前がバカ言うな」との上司の一言で英国行きは一瞬の夢に終わったのでした。 -

総合医科学研究所・大学院・分子遺伝学・免疫学部門(医学博士)・博士課程

大学3年生になったときに、スイス・バーゼル免疫学研究所の利根川進博士の研究室で右腕を担っておられた黒澤良和先生が、37歳の若さで医学部教授に抜擢されて来られました。その最初の指導学生が小職でした。それから4年間、学業のみならず生活指導を含め多くのことをご指導いただきました。医師国家試験、研修医課程を経て、やっと恩師に直接指導を賜ることができたのがこの研究所でした。

大学院の入学試験は英語・ドイツ語・専門科目(免疫学・分子遺伝学)で、入学後の研究テーマがそのまま専門科目の記述問題でした。

「神経・内分泌・免疫ネットワークについて述よ」勿論、壮大なテーマ過ぎて、いまだに解明にはほど遠い有様です。 -

ハーバード大学医学部・ブリガム&ウィメンズ病院・呼吸器・集中治療科フェロー

前述の如く、世界の気管支喘息治療の歴史を塗り替えたことで知られるハーバード大学医学部の教育病院です。

年間約1万人の出産があることでも有名な病院で、ここで産まれたベイビーの同窓会まであります。近年は、臓器移植や遺伝子治療で有名です。呼吸器・集中治療科は大所帯で、世界中から優秀な頭脳が集まっていました。教授クラスが何人もおられるので、主任教授のドレーゼン先生は、"チーフ"という肩書にこだわっていました。昔ながらの厳しい教授で、殆ど誰もファーストネームで"ジェフ"なんて呼ぶ人はいませんでした。4年近く師事して、"ジェフ"と呼ばれるのを聞いたのは、ホームパーティーでの奥様と、イェール大学医学部呼吸器内科主任教授のジャック・イライアス教授だけでした。イライアス教授の弟さんがホノルルにあるハワイ大学教育病院の救急部長(ハワイ大学医学部救急医学教授)をしていて、彼が小職とは古い友人だったので、学会の際にたまたま「ジェフのところに新しく来た日本人がうちの弟の友人だそうだが、彼を紹介してくれよ」という流れで、予想外に3人で談笑する場面になってしまった時だけでした。さすがに緊張maxでした。 -

岩手医科大学・高度救命救急センター助教・講師

岩手医科大学・第三内科

主任教授が世界一の医学雑誌といわれる「New England Journal of Medicine」の編集長に就任することになり、事実上医局が別の教育病院の管理下に入ることとなり、急遽帰国することになりました。数か月検討の末、懇意にしていただいていた岩手医科大学・第三内科(呼吸器内科)にお声をかけていただき、高度救命救急センターに助教として帰国しました。センター自体は県が建設し、運営を岩手医科大学に委託するという公設民営になっています。センターのスタッフは、各科から臨床の腕に覚えのある先生方が志願して着任するのですが、ポストが30以上もある助教以上のスタッフ(米国ではattendanding physicianと呼びます)になると、どの診療科からの先生も1人で普通にICUでの集中治療管理ができます。人工呼吸管理も、何か困ったときに呼吸器内科医が呼ばれる程度で、医局は和気あいあいとして、皆仲が良くて部活のような雰囲気でした。

それまで学んできた集大成として、高度救命救急センターのみならず、依頼に応じて携帯用の“気管支ファイバー晒に巻いて”、1,000床の大学病院を飛び回りました。全身全霊で患者さんを救うことだけに集中し、救急医療にどっぷり浸った日々は何物にも代えられない財産になりました。 -

弘前大学医学部・総合診療部/老年内科学講座講師・准教授

弘前大学医学部附属病院・総医長

総合診療の概念がまだ曖昧だった当時、一般内科に米国式の"Geriatrics"を取り入れたいという主任教授からの熱いラブコールで、『白い巨塔』の選挙を経験して赴任しました。「総合内科専門医」取得は助教以上に就任する最低条件でしたが、更に病棟医長に「リウマチ膠原病内科専門医」「腎臓内科専門医」、外来医長に「東洋医学専門医」を配置して、東西医学の融合を実践しました。

カンファレンスの際に、一人の患者さんについて、西洋医学の視点からと東洋医学の視点からの両方の良い所どりで議論が交わされる様子は頼もしく、誇らしくもありました。認知症やせん妄、老年期うつ病など、高齢者特有の病態については、精神神経科の助教授がカンファレンスに参加して指導してくれました。

期せずして、外来医長も病棟医長も、それぞれ別の次期にハーバードに在籍していて、精神科のスーパーバイザーもマサチューセッツ総合病院精神科のコンサルテーション・リエゾン部門の客員助教授だったため、外国人の患者さんについては英語で議論することもありました。 -

マクマスター大学医学部・公衆衛生学大学院・臨床疫学指導者養成課程(聖路加財団給費短期留学)

日本にEBM(Evidence Based Medicine: 根拠に基づく医療)を普及させようという趣旨で指導者を養成しようと故日野原重明理事長が創設した選抜派遣留学制度でした。トロントの郊外、ハミルトンという小さな町になる大学の雰囲気はおっとりしていて、初めて大学らしい雰囲気を味わったような気がしました。 -

福島県立医科大学・第三内科・非常勤講師(アレルギー免疫・膠原病)

基礎免疫学から、感染症学、アレルギー学、リウマチ膠原病、更には医師国家試験対策講座などを担当させていただきました。 -

医療法人康心会・理事

同 湘南東部総合病院・副院長

(総合診療部長・救命救急センター長兼任) -

湘南家庭医療学センター・統括理事(兼務)

(現・湘南医療大学・附属病院) - ペーチ大学医学部・病態生理学講座・客員教授

-

ハーバード大学医学部・ブリガム&ウィメンズ病院・生涯教育部・客員教授(現兼任)

Harvard Faculty ID# 504 9149 **

担当科目はこれまでの経歴や業績を踏まえて「呼吸器病学・アレルギー免疫学」で、テーマごとに講義の打診が参ります。これまでに依頼されたテーマをいくつか挙げると、「咳嗽とアレルギー疾患」「咳喘息とアトピー咳嗽」「解熱鎮痛剤過敏症」「血管炎症候群」「スティーブン・ジョンソン症候群」「好酸球性肉芽腫症」「気管支肺アスペルギルス症(ABPA)」など、特異なものを当ててくれるので助かります。 -

ハーバード大学医学部・マサチューセッツ総合病院・精神神経科心身医学部門・客員准教授・客員教授

ブリガム&ウィメンズ病院に勤務する内科医で、日本で心療内科の研修を終了しているということで、アメリカにはない心身医学を教えてきました。小職は精神科診療の経験もあるので、精神科と心療内科の違いや、日本の心療内科には、内科出身の医師と精神科出身の医師が混在している問題など、研修医だけでなく教授クラスのマネージメントにも役立つ話題を盛り込んで講義をしてきました。 -

カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF) 医学部 アレルギー・免疫科 客員教授(現兼任)

2007年に、世界的に有名な医学書『LANGE』シリーズの分担執筆を依頼されたのが最初のご縁でした。それから約20年の日々を積み重ねて、日本にはない「アレルギー・免疫科」の専門医養成にまで携わるようにもなりました。尾山台ファミリークリニックを開業してからは、直接渡米する機会はなかなかないのですが、アレルギー・免疫科専門医試験対策の教科書と臨床問題集を1年交代で、UCSFの先生方と分担執筆するプロジェクトだけは継続しています。

2019年に勃発したCOVID-19のパンデミックでは、アレルギー免疫科の先生方が勃発当初からリーダーシップを発揮して、昨年退官されたアンソニー・ファウチ先生(友人の指導教授で1996年から懇意にしていただいていました)をリーダーに、一日でも早く制圧しようと、世界が一丸になって3年間の厳しい日々を乗り越えました。

米国では学会(専門医会)が最新の学術交流活動の場となっており、小職は以下の2つの学会を情報交換の場としています。 - 米国アレルギー・喘息・免疫学アカデミー

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) - 米国救急医学アカデミー

American Academy of Emergency Medicine (AAEM)

資格

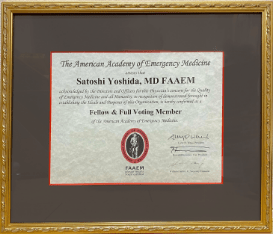

- 米国救急医学アカデミー認定専門医(FAAEM)

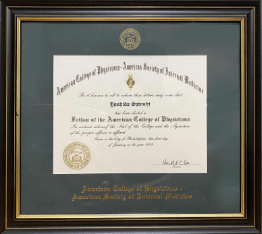

- 米国内科学会認定専門医(FACP)

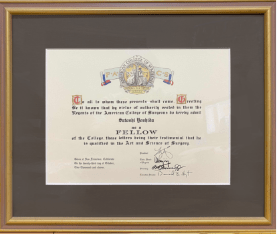

- 米国外科学会認定専門医(FACS)

- 米国小児科学アカデミー認定専門医(FAAP)

- 米国皮膚科学アカデミー認定専門医(FAAD)

- 米国呼吸器学会認定専門医(FCCP)

- 米国心臓病学会認定専門医(FACC)

- 米国消化器病学会認定専門医(FACG)

- 米国アレルギー喘息免疫学アカデミー認定専門医(FAAAAI)

- 米国アレルギー喘息免疫学会認定専門医(FACAAI)

- 米国リウマチ膠原病学会認定専門医(FACR)

- Procedural Sedation & Advanced Resuscitation Expertise, certified by American Academy of Emergency Medicine (FAAEM)

所属学会

- ニューヨーク科学アカデミー名誉会員

- 日本抗加齢医学会・評議員

- Member, The Genetics, Molecular Biology and Epidemiology Committee. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)

認定章・写真

-

米国救急医学アカデミー

-

米国内科学会

-

米国外科学会

-

ハーバード大学教授委任状

-

ニューヨーク科学アカデミー

終生(名誉)会員 -

米国呼吸器学会

-

米国心臓病学会

-

米国消化器病学会

-

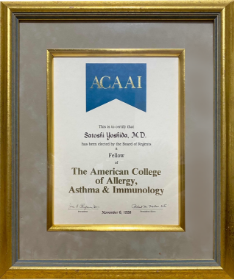

米国アレルギー喘息免疫アカデミー

-

米国皮膚科学アカデミー

-

米国アレルギー学会

-

米国心臓病学会称号

(FACC)授与式写真 -

ハーバード大学医学部

ブリガム&ウィメンズ病院

呼吸器・集中治療科医局集合写真1 -

ハーバード大学医学部

ブリガム&ウィメンズ病院

呼吸器・集中治療科医局集合写真2

趣味

院長は、50歳を過ぎてからギターを習い始めて、半年後には親友のライブにゲスト出演させていただきました。

凝り性なので、エレキギター、アコースティックギター、クラシックギター、ベースギターをバンド演奏するまでに練習を続けています。

こちらはお気に入りの2本です。

【モデル】(左)

Paul Reed Smith Custom 24

10 Top Black Gold Burst 2015

【モデル】(右)

Paul Reed Smith Custom 24

10 Top Wale Blue 2013

第一回ゲスト出演

曲目:『Through Glass』(STONE SOUR)

初めての弾き語り

右は、親友でプロドラマーの石渡道明氏

第二回ゲスト出演

曲目:「Don’t Look Back in Anger」(OASIS)

初めてのギターソロ

セッションイベントに参加

初めて顔を合わせた方々と、予め決められた課題曲を、リハーサルなしの本番で一発勝負で演奏する企画イベント。

ギターソロの際の音の切り替えなどは、予め原曲を参考にエフェクターを組み合わせて音響を再現します。その共演に際しても各自の音合わせも、本番で初めてひとつの曲としてステージの上で奏でられます。

曲目:「チャイナタウン」(矢沢永吉の名曲)

YouTubeはこちら

曲目:Rock And Roll - Led Zeppelin

YouTubeはこちら

コロナ禍を経て開業してから、なかなか練習する機会が持てませんが、スタッフにもミュージシャンがいて、診療の合間のわずかな時間で音合わせ練習をしたりしています。